Artistes

Michel Gerson

Archives 2 # ParadiseGalerie Paradise, Nantes

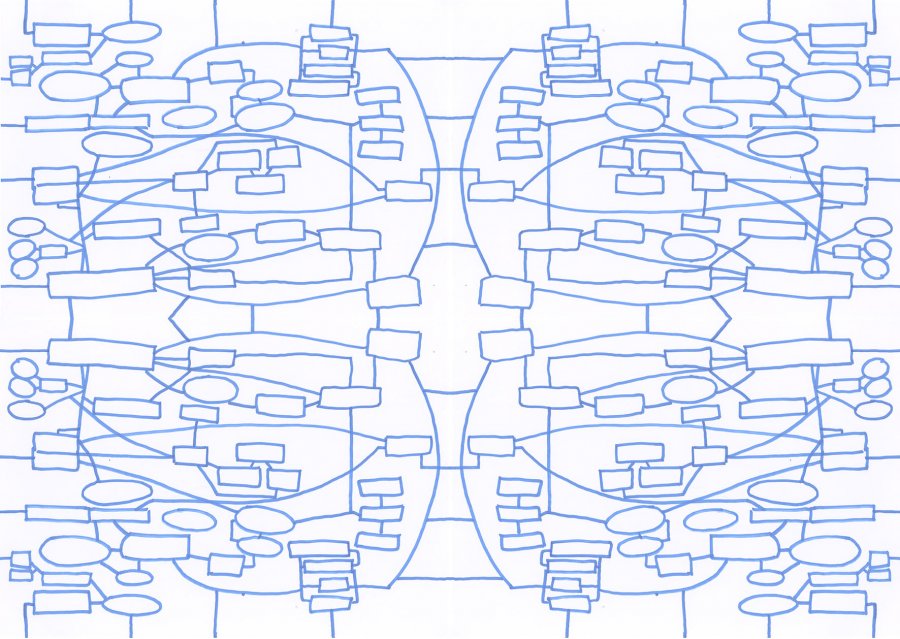

Papier peint, Carte cognitive : DSSSLD, 2018Galerie ArcanCardiff, Cardiff, Royaume-Uni

Quebec, 2015Le Lieu, Quebec, Canada

Ste Valérie, 2014Chambon-sur-Voueize

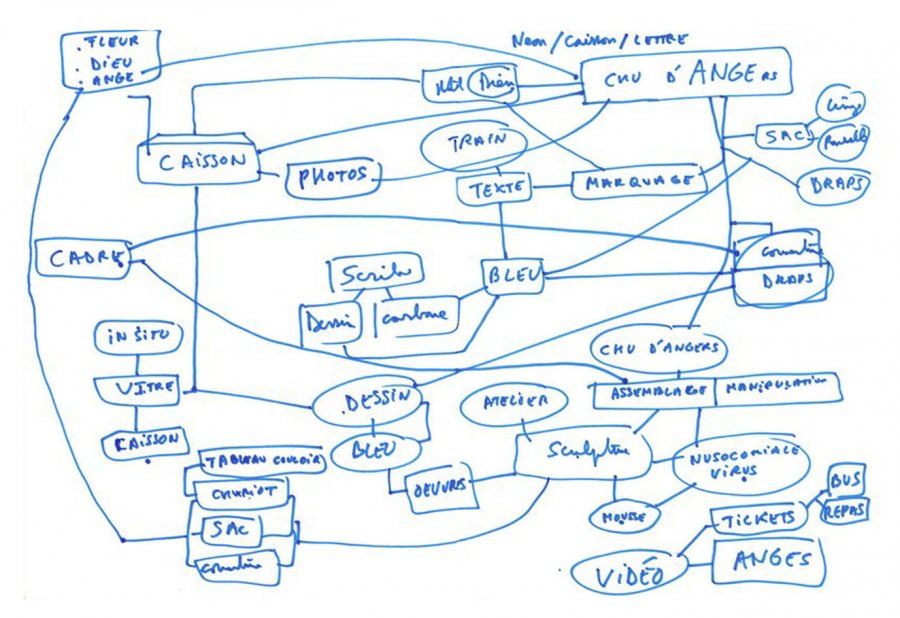

DSSSLD – Catalogue, 2010CHU d'Angers, Angers

Yume, 2010Beppu, Japon

Paroles à boire, 2009La maison des passeurs, Candes Saint Martin

Les recyclés, 2009Galerie Happyfew, Berlin

LE CYCLE, 2009Le quai, Angers

LOGOS, 2008Chennai, Inde

MG & CO, 2003-2004 Lieu Unique, Nantes

MATRACAS, 2003-2004La Paz, Bolivie

COBAYE, 2001-2003École Centrale extension du bassin de Carènes, Nantes

Michel Gerson, l’Immergeur émergé

Imaginaire – immergée, l’âme y nage …

Michel Leiris, Langage Tangage

Bien sûr, il est toujours possible de témoigner d’une authentique émotion esthétique, mais il n’y a pas trente-six méthodes, lorsque, se trouvant pour la première fois confronté à l’œuvre d’un(e) artiste (qu’il s’agisse de peinture, de cinéma, de littérature), l’on tente d’en dire quelque chose de supposément profitable à autrui. La plus courante, et assurément la moins aventureuse de ces méthodes, consiste à se barder de références et d’à peu près théoriques, lesquels entrelacés, même apparemment éloignés du sujet, finissent par produire un propos, certes de plus ou moins haute volée. L’important est de parler ! Mais il y a là une forme de lâcheté, tenant principalement au fait que ce qui est donné à découvrir est la plupart du temps l’élément d’un tout (y compris à venir) que nous ignorons. Ce tout, comme les éléments qui le constituent (cela ne facilite pas l’usage du mot !), se nomme œuvre. Un tableau, un film, un roman sont donc, dans la grande majorité des cas, assimilables à des fragments. Les fragments d’une œuvre. Spéculations illusoires, approximations, malentendus peut-être, guettent. Car décrire ces fragments (ou en faire le résumé) est naturellement insuffisant. C’est ce qu’avance Timothy Binkley lorsqu’il affirme : « il est impossible de communiquer la connaissance de la Joconde en la décrivant ». Évidemment ! Comme il est impossible de communiquer la connaissance du Carré blanc sur fond blanc de Malevitch en se contentant de désigner ce que l’on voit. Cela n’empêche nullement de les commenter. Et même abondamment. De leur donner, une ou plusieurs interprétations, à partir de leurs techniques, leurs matériaux, les intentions des auteurs lorsqu’elles sont connues, appuyées par les intuitions du spectateur (ou regardeur, ou lecteur), et les références qu’il voudra y projeter. Reste tout de même, comme le disait Maurice Blanchot, que « parler ce n’est pas voir » !

La question qui se pose n’est donc pas tant celle du commentaire que de la connaissance vraie de l’œuvre. Et de ce qu’il en est lorsque le commentaire ne concerne qu’un fragment. Pour quelqu’un comme Cioran, qui n’accordait de crédit qu’à ce qui était créé « par nécessité immédiate », l’idée même de cohérence globale d’une œuvre n’avait guère de sens. Cela peut s’entendre. Mais l’approche d’une œuvre échelonnée dans le temps, permet de nuancer la chose, y compris lorsque surgissent ici ou là des étrangetés sans suite. Avoir une vue d’ensemble permet de repérer les jardins tenus secrets, des thèmes souterrains, des tâtonnements, des fausses directions, des procédés gigognes parfaitement emboîtés, des maniaqueries, de s’attacher aux propositions jugées sur le moment mineures, ou ratées, ou passées entre les mailles du filet, de percevoir même une cohérence insoupçonnée. D’être, disons, informés. Documentés. Sans qu’il soit nécessaire de traquer le fin mot de l’affaire, de débusquer un trauma fondateur ou simplement de trouver une clé d’unité.

Je n’ai pas eu accès à l’œuvre de Michel Gerson lors d’une exposition ou d’un événement quelconque, via un fragment donc, mais par un ensemble constitué, et même plusieurs ensembles constitués se complétant, dans divers catalogues (dont un CD Rom), faisant pour le coup clairement apparaître l’idée d’œuvre globale. Cela pourrait être préjudiciable à son approche, si, à l’instar de Cioran, l’on attribue au fragment une vertu plus stimulante pour l’esprit que la totalité pouvant abriter ce qu’il nomme péjorativement un « esprit de système ». La chose fort heureusement ne concerne pas Michel Gerson dont le travail se fonde sur un ensemble dont les éléments, pour avoir une existence autonome, sont interdépendants comme le sont les moments de la vie. Celle-ci est du reste au cœur de sa pratique. Il le dit, l’écrit avec beaucoup de majuscules expressives : « j’envisage Ma Vie, Mon Quotidien, Ma Famille, Mon Corps, comme un champ d’expérimentation. Comme un outil de production Spécifique. »

Arnaud Labelle-Rojoux

La vie

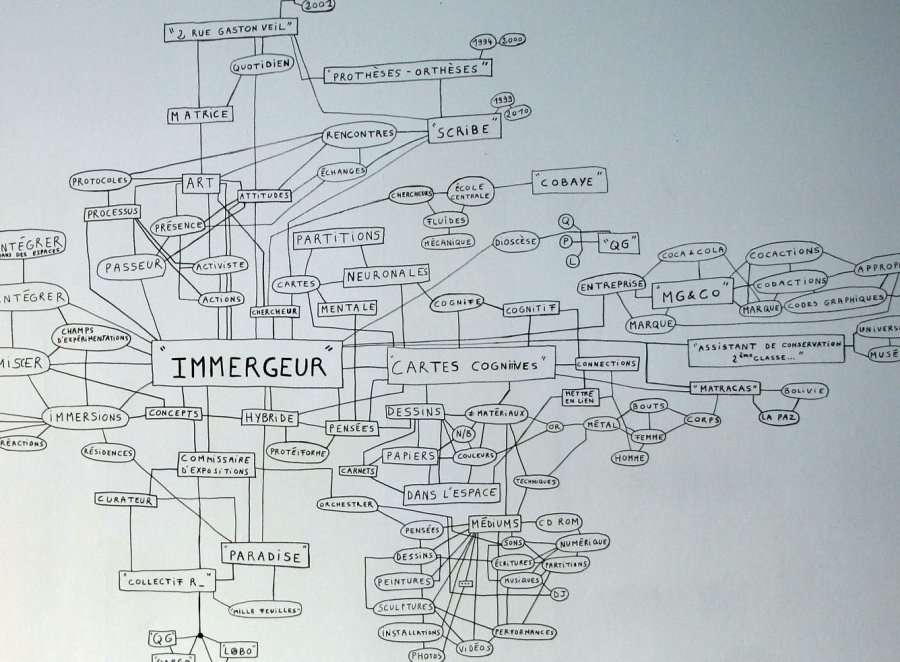

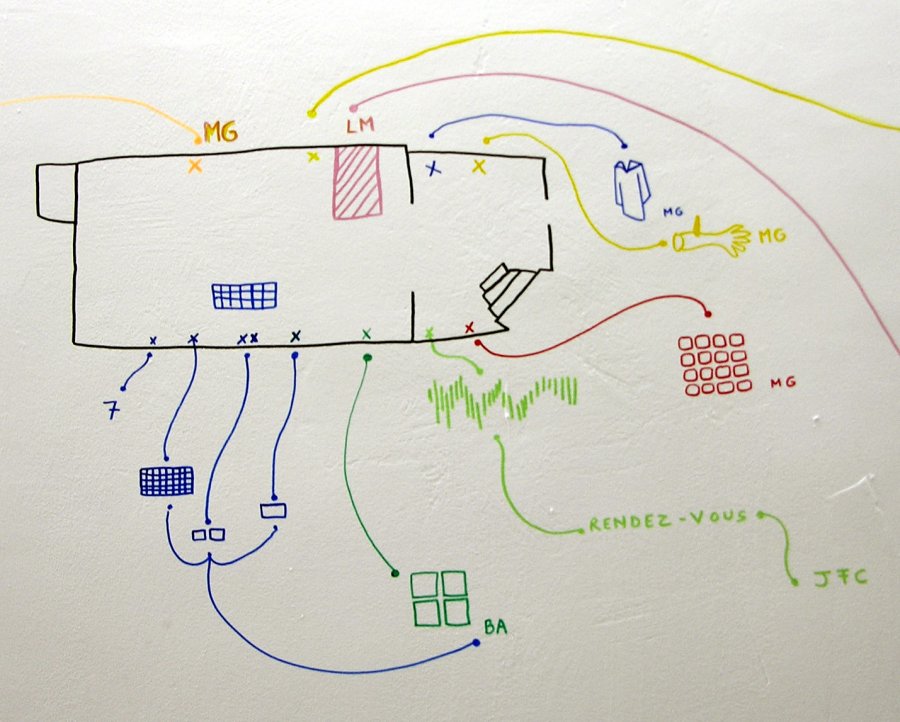

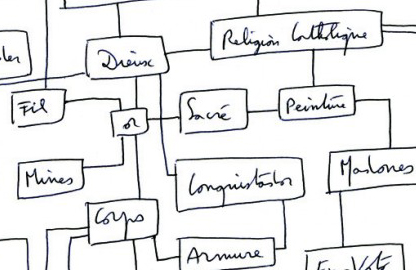

S’il y a bien une qualité qui se dégage de l’œuvre de Michel Gerson, c’est précisément sa vitalité. Une vitalité dont je me sens, soit dit en passant, confraternellement proche. Mais essayons de préciser davantage de quoi il est question. De peintures ? De dessins ? De photographies ? De vidéos ? De dispositifs ? Oui, de tout cela, et en grande quantité, « immergé » dans des projets vertigineux, fourmillants, sortes de work in progress multi-supports. Car Michel Gerson ne ménage pas ses modes opératoires et la fertilité créatrice qui en résulte, débordante, fait de son entreprise même quelque chose comme une forme en mouvement : « C’est dans la multiplicité des événements, sentiments, des substances, des énergies et des objets qui m’entourent que je puise la matière nécessaire à ma création. » Tout alors est mis en branle au service de l’œuvre. De l’œuvre dans son ensemble. De l’œuvre comme un tout. De l’œuvre comme un but, aussi. Patchwork intime. Peintures ? Dessins ? Photographies ? Vidéos ? Objets ? Textes ? Ils sont les artefacts visibles de sa pensée. On notera que cette dimension hybride (plus qu’hétérogène), polyphonique, n’est pas réductible aux diagrammes produits par Michel Gerson qui organisent leurs ramifications (les Cartes cognitives), mais participe de leur mise en œuvre fondée sur la rencontre, le croisement, l’échange préférés à la gestation solitaire. C’en est même la matrice. Le matériau premier et le liant. Réseaux, rhizomes. Voilà le mot lâché ! Si la référence n’est pas explicite dans la bouche de Michel Gerson, impossible de ne pas penser à Gilles Deleuze et Félix Guattari. Que disent-ils ? « Le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun de ses traits ne renvoie pas nécessairement à un trait de même nature, il met en jeu des signes et même des états de non-signes. » S’y trouve associé, on le sait, la notion originale (parce que non conforme), essentielle, de carte, terme utilisé par Gerson. Ce n’est évidemment pas celle des géographes et des militaires. C’est la traduction visuelle d’un processus : « [La carte] est tout entière tournée vers une expérimentation », elle est « affaire de performance. » Deleuze précise aussi : « La carte exprime l’identité du parcours et du parcouru. Elle se confond avec son objet, quand l’objet lui-même est mouvement. »

Peut-on affirmer pour autant qu’il ne s’agit que de cela, d’une cartographie, et que l’œuvre, en tant que tout, s’anéantit au fond dans l’emprise expérimentale ? Aucunement ! Car non seulement l’œuvre de Michel Gerson en tant que tout ne disparaît pas, mais les œuvres qui la fécondent sont fortes d’une présence propre à aimanter le spectateur (lequel fait évidemment partie des dispositifs d’expositions). Cela n’atténue en rien l’attitude critique de Gerson quant à la fonction traditionnelle de l’artiste consistant à se positionner comme « opérateur » (autre terme à deleuzo-guattarien), mais on ne peut pas ne pas considérer que les procédés « d’agencements » (Deleuze et Guattari toujours) que sont les œuvres (car il y en a !), puissent être chargés d’intensité plastique, ou traduisent, à tout le moins, la sensibilité de l’artiste. Cela éclairera après-coup les premières lignes de ce texte, et mes remarques sur la découverte tronquée d’une œuvre lorsqu’elle apparaît fragmentairement : c’est en ayant la possibilité de porter un regard d’ensemble, que plusieurs œuvres m’ont en effet particulièrement frappé. La première d’entre elle, qui figure du reste sur la face du CD Rom, est un dessin. Il représente Michel Gerson en famille, c’est à dire avec épouse et enfants (deux), assis sur un canapé, tous un doudou entre les mains, visiblement en tenue pour aller se coucher. Ils pourraient être en train de regarder la télévision. Ce dessin au crayon sur une toile de 80 cm x 120 cm porte un titre Nous nous. Il date de 1996. Loin d’être anecdotique cette œuvre ouvre en quelque sorte l’œuvre en tant que tout, inséparable de son intimité (« Mon Quotidien, Ma Famille, Mon Corps, comme champs d’expérimentation »). Nous dirions, s’il s’agissait d’un tableau ancien, flamand par exemple, que nous sommes en présence d’une scène profane. Mais comme nombre de scènes profanes, celle-ci n’est pas moins chargée de symboles. Il ne s’agit certes pas des Époux Arnolfini de Van Eyck qui voit depuis des décennies s’affronter des interprétations divergentes à partir de détails scrupuleusement isolés (en particulier le miroir qui les reflète de dos), mais certains éléments méritent d’être interrogés. Les doudous d’abord. On sait qu’en termes psychanalytiques le doudou, ou plutôt l’ « objet transitionnel », est la manifestation, pour le tout petit enfant, d’un « non-moi » (Winnicott), à l’intérieur d’un espace lui-même « transitionnel », autrement dit d’un espace intermédiaire entre sa réalité intérieure et le monde extérieur. Le doudou permet au nourrisson (entre quatre et douze mois) d’établir un rapport à son environnement immédiat, en particulier à sa mère, et apaiser son angoisse au moment de s’endormir. Pour Winnicott, ce n’est pas tant l’objet lui-même qui définit l’objet transitionnel (peluche, couverture, bout de tissu) que son utilisation. Dans le dessin de Gerson, ce sont de rassurants nounours (lesquels sont peut-être à l’origine du titre Nous nous, quoiqu’il s’agisse en somme de « non-nous »), qui nous laissent supposer qu’ils symbolisent une fonction à l’intérieur d’un espace transitionnel, une aire intermédiaire entre l’individu Gerson (élargi ici à sa famille) et le monde extérieur. C’est à l’évidence celle du CD Rom (espace transitionnel si l’en est !), le dessin figurant à la fois sur la quatrième page de sa jaquette et, sorte de miroir des Époux Arnolfini, sur le disque même. On pourrait du reste avancer qu’il n’est pas si loin entre les objets transitionnels des enfants et ceux investis par les adultes que sont les ordinateurs, propres à produire des espaces virtuels dans lesquels les « opérateurs », selon Joël de Rosnay « peuvent se déplacer et agir sur un environnement reconstitué en image de synthèse. Ce voyage repose sur trois aspects : l’immersion, l’interactivité et la navigation »

Arnaud Labelle-Rojoux

L’immersion

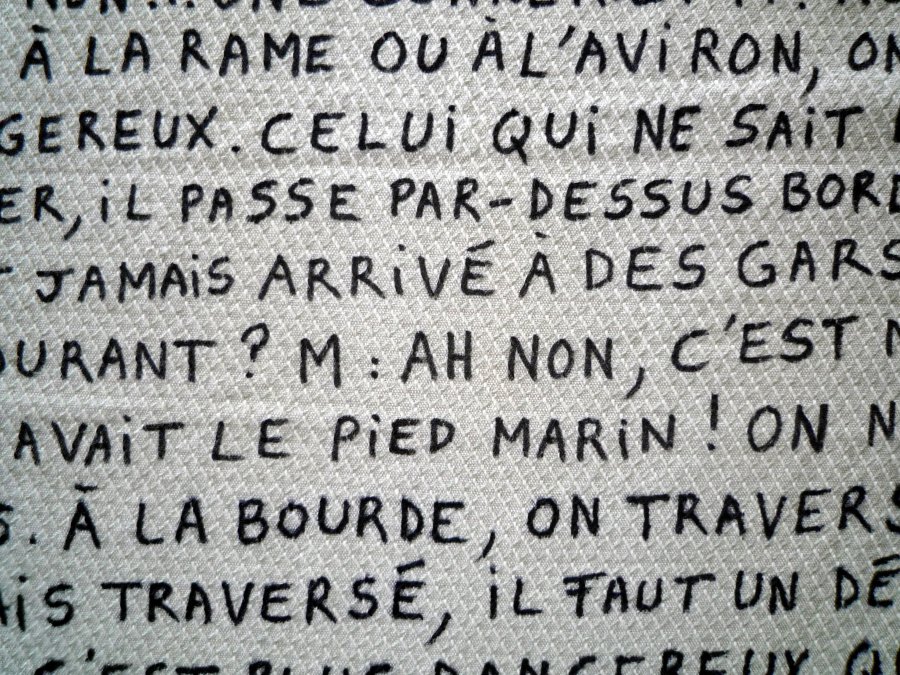

C’est précisément le mot qu’utilise Michel Gerson pour qualifier la voie d’accès à son œuvre, lui-même étant « l’immergeur ». Il ne faut pas réduire l’immersion à son sens post-moderne de liquidité ambiante dans laquelle nous baignons en effet constamment – dont font évidemment partie aussi bien l’océan électronique que la société panoptique qui est la nôtre, les dispositifs artistiques ou théâtraux insérant les spectateurs en leur centre, le flux médiatique ininterrompu, la marée des pictogrammes et des cigles – mais, au contraire du sentiment d’aliénation qui en résulte, de percevoir l’immersion comme l’expérience d’une attention spécifique. Un des projets de Michel Gerson, Scribe, est emblématique de ce type d’expérience. Menée lors d’une résidence dans le département de soins de suite et de longue durée du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, il l’a présente ainsi : « J’offre mes services en partant d’une suggestion faite par la personne que je rencontre. Une feuille A 3 pliée en deux. Je glisse un carbone entre. Je propose de dessiner ou d’écrire quelque chose. » Au delà de la rencontre (avec des personnes hospitalisées ou soignantes, des visiteurs, des employés administratifs), sur laquelle Michel Gerson insiste avec raison prétextant que « le dessin n’est qu’une trace » (il oublie sa propre générosité), ce qui frappe, en se plongeant littéralement dans l’ensemble des dessins réalisés (l’original pour le demandeur, l’empreinte carbone pour lui-même), c’est la poésie qui s’en dégage. Le mot a de quoi faire peur, c’est vrai ! D’autant qu’on l’utilise souvent quand on ne sait pas très bien quoi dire, et surtout pas à propos de la poésie des poètes, celle qui se veut authentiquement poétique, pure. J’ai personnellement, concernant cette dernière, le même point de vue que Witold Gombrowicz: « Pourquoi est-ce que je n’aime pas la poésie pure ? Oui, pourquoi? Mais pour la simple et même raison qui fait que je déteste le sucre à l’état pur! À quoi sert le sucre? Mais à sucrer notre café, et l’on ne saurait vraiment le manger à pleine cuillerées comme une quelconque semoule… Ce qui lasse dans la Poésie pure, c’est l’excès de poésie, oui, la pléthore de paroles poétiques, de métaphores, de sublimation, – bref, l’excès de condensation – qui épurent ces textes de tout élément anti-poétique et dont l’accumulation fait finalement ressembler le poème à un produit chimique. » (Contre les Poètes). Alors quoi ? Disons qu’il s’agit dans cette série de dessins, de poésie a-poétique. Celle-ci est proprement indéfinissable, ou si l’on tient absolument à esquisser une définition, emprunter celle d’Algirdas Julien Greimas dans son essai De l’imperfection : « Quelque chose arrive soudain, on ne sait pas quoi : ni beau, ni bon, ni vrai, mais tout cela à la fois. Même pas : autre chose. Cognitivement insaisissable, cette fracture dans la vie est susceptible, après coup, de toutes les interprétations. ». Cette poésie ne tient pas qu’à la proposition de certaines requêtes frisant parfois l’absurde (« Dessine-moi une bonne retraite » ou « dessine-moi un arôme »), c’est celle, ni réussie ni ratée, de l’immédiateté de l’échange, signes disséminés, saisis au vol, mots, fragments de réel (sans réalisme), associations libres, une pincée de gravité. Prodige d’une captation infinitésimale très bien décrite par son ami Pierre Gicquel : « Le dessin restitue l’accent d’une voix, la qualité d’un silence. Sans s’appesantir. Je ne perçois la plainte ou les regrets qu’à travers le tremblement de la main de Michel Gerson, une main munie d’une plume d’ange, nichée sur la crête du temps et de la vue. »

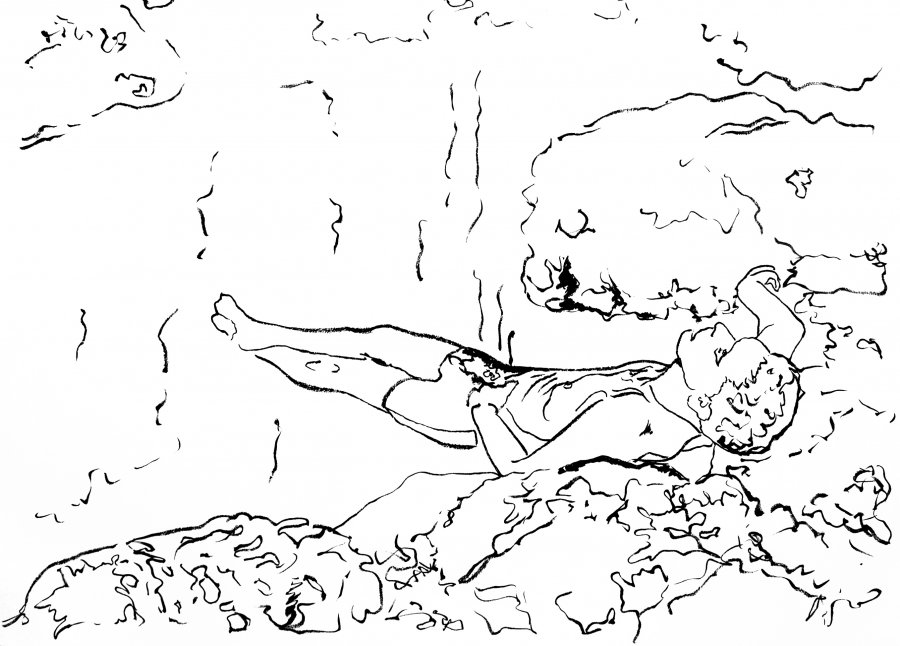

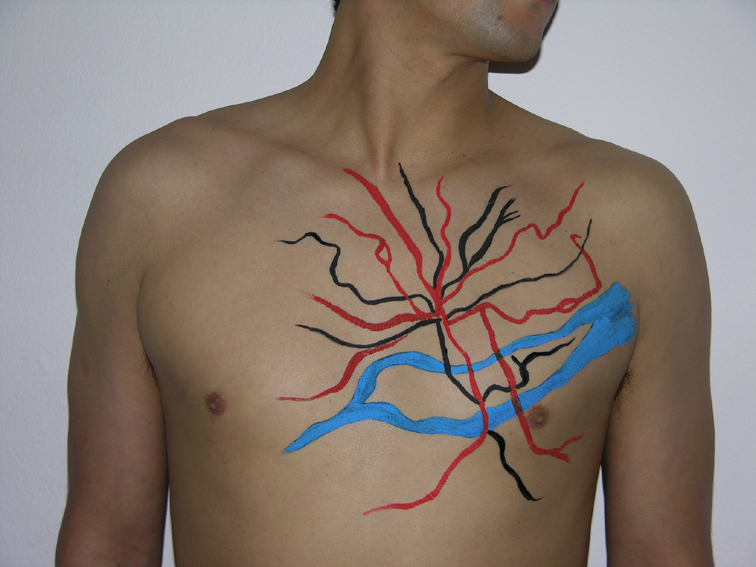

Il faut voir dans cet exemple que l’œuvre de Michel Gerson ne saurait être identifiée par ce qui la caractérise de prime abord, et que nous avons évoqué : une défiance de la production artistique comme finalité au profit de l’expérimentation. C’est disons son ressort. Mais j’y décèle moi un imaginaire échappant aux diagrammes scrupuleux qu’il ne cesse de tracer lui-même depuis plus de vingt ans. Toutes les œuvres suscitées qui prennent place dans différents lieux et contextes sociaux (entreprise, laboratoire de recherche, école, musée, etc.) rompent d’une façon ou d’une autre avec la réalité profane que l’expérimentation est supposée livrer brute. L’inattendu réside ici dans la graphie de telle « carte cognitive » (je vois moi un croquis vite fait, une géographie de romans d’aventures, des îles, Stevenson) , là dans le choix d’un gigantesque dessin au henné sur le dos (selon la technique traditionnelle du mehndi) à partir d’un logo d’entreprise indienne réinterprété (un tatouage, Le Tour du Monde en 80 jours, l’empire Mittal) démontrant, s’il en était besoin, que l’art relève non seulement d’un geste singulier, mais se révèle pour le spectateur (le regardeur) un écran de projections. Ainsi, qui d’autre que Michel Gerson aurait pu avoir l’extravagante idée de tester le principe d’Archimède en milieu aquatique hostile s’il n’était l’immergeur ? À quoi dès lors nous convie-t-il ? Le voici « cobaye» en tenue d’homme grenouille dans un bassin clos de l’École Centrale de Nantes, gigantesque piscine reproduisant différents effets de mer furibonde, jusqu’aux situations extrêmes, voire de survie. Le voici, ludion humain, comme face à un fauve informe en mégatonnes d’eau tourbillonantes. Abnégation symbolique entêtée ? Rescapé d’un grand naufrage ? C’est Vingt mille lieues sous les mers en aquarium. Ou en chambre. Little Nemo chahuté dans l’eau tumultueuse de ses draps, une houle croisée de cauchemar, une vague scélérate. Turner. Shakespeare. Les grandes symphonies romantiques du XIXe siècle. Le temps, l’espace, coulés. Engloutis. D’où émerge Michel Gerson. Je délire ? Peut-être, sans doute même… C’est que je regarde à présent son œuvre comme une sorte de tout océanique, et que cette formulation qui me vient sans réfléchir me renvoie au beau livre de David Toop sur l’Ambient Music qui parle de la dimension océanique du son dans lequel s’immerge et se perd l’auditeur, de la musique bien sûr, mais aussi des bruits quotidiens, du silence, des bourdonnements d’insectes, des effets acoustiques produits par les ordinateurs, des clameurs populaires, et que je repense surtout à la scène insensée qui ouvre le livre : « Je suis allongé en service de soins intensifs. Tuyauté, branché et connecté à l’électronique, j’ai glissé du coma vers une simulation sonique du passé, de la vie passée. » Et je me dis que oui, que tout s’interconnecte, que tout se ramifie, conduits secrets, repères intimes, sur une carte virtuelle mystérieuse. Et que l’âme y nage …

Arnaud Labelle-Rojoux

Texte du catalogue des collections du FRAC des Pays de la Loire

Le Frac possède plusieurs pièces de Michel Gerson, si tant est qu’on puisse, dans son cas, parler de ” pièces “, quand bien même elles se présentent sous la forme d’objets artistiques clairement identifiables : peintures, dessins, photographies… Le travail de Gerson, au cours de ces dix dernières années, fut en effet un ensemble à la fois cohérent et multiple, compact et éclaté, clos et constamment ouvert, in progress. À l’image de la vie, de SA vie puisque aussi bien celle-ci en constituait le centre et la matière, le décor et la source inépuisable, le cadre et le mouvement. Sa vie, et plus précisément sa vie personnelle et domestique, familiale, mais aussi sa vie d’artiste dans la mesure où tout cela, dans son cas, ne fait qu’un. Une pièce de Michel Gerson, dans cette logique, ne pouvait donc être comprise que comme fragment, comme trace d’une entreprise globale qui, à partir de son environnement personnel, consistait à produire différents objets qui, certes, existaient de manière autonome, mais qui n’acquéraient tout leur sens que dans la configuration générale où ils s’inscrivaient et dont ils procédaient.

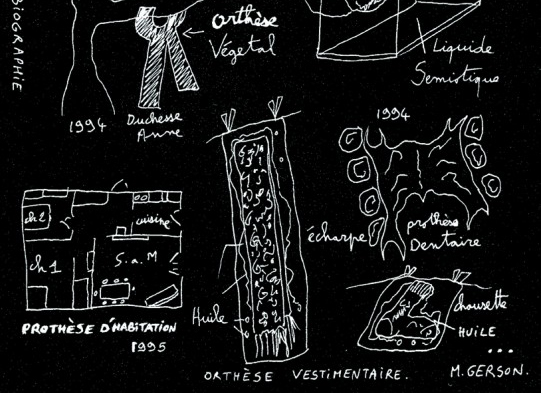

Il n’était pas si facile, jusqu’à présent, pour quiconque se trouvait en présence d’une photographie, de la série des Insomnies par exemple, ou devant les dessins de Mémoires, il faut savoir donner un nom aux choses, de se figurer la totalité de l’entreprise, les circulations dont elle est le théâtre, la complexité de ses articulations. C’est aujourd’hui chose faite avec la publication d’un CD Rom, support dont la nature même colle au plus près de celle du travail de Michel Gerson. Rarement nouveauté technologique n’aura à ce point servi un projet artistique. La conception arborescente du CD Rom convie à une lecture très ajustée parce que dynamique et rhizomatique de l’oeuvre. On y circule entre les pièces de l’appartement nantais du 2 rue Gaston Veil (C’est le titre du CD), dans les grandes questions (et les petites) de la vie ; on glisse de la prothèse dentaire aux prothèses urbaines qui aident à la survie des arbres le long des avenues ; on y assiste à des scènes piquantes, par exemple celle où l’artiste mange un citron ; on y consulte les pages de son carnet de croquis, etc. Ce CDRom clôt ainsi une phase essentielle du travail de Gerson et montre à quel point il fut un représentant, et souvent un initiateur, de ce qu’on a appelé ” l’esthétique du banal “.

L’art, c’est la vie donc. C’est aussi, comme disait Robert Filliou, ce qui rend la vie plus intéressante que l’art : sublime et banal, timide et frontal, tout et son contraire. L’oeuvre (comme le mot paraît ici solennel et empesé) de Michel Gerson témoigne de la vigueur et de l’énergie généreuse de son auteur, de la qualité de son geste aussi, beaucoup moins dispersé qu’il n’y paraît ; d’une manière d’être, d’un mode de vie dont l’exemplarité antiautoritaire, non injonctive, constitue à n’en pas douter le sens et le charme.

Texte du catalogue des collections du FRAC des Pays de la Loire

Jean-Marc Huitorel

Donner sa chaleur

Parfois une phrase entendue, lue au milieu de l’agitation saisit le promeneur ou le lecteur, dissolvant tout à coup ses agacements. Celle de Violette Leduc résonne avec d’autant plus de vigueur qu’elle semble accompagner de façon prémonitoire toute l’œuvre de mon ami Michel Gerson: « Ecrire, c’est donner sa chaleur ». Songeant à lui, je me permets, excusez mon culot, cette paraphrase : « Dessiner, c’est donner sa chaleur ».

Dessiner c’est aussi proposer des comportements ; en mettant en scène la vie quotidienne, sa vie, en décrivant les objets qui l’entourent, en les dessinant, et ce depuis plus d’une vingtaine d’années, l’artiste invente, élabore une cartographie des désirs et des plaisirs, il s’adresse non plus à un seul mais à tous, revendiquant avec force la qualité expérimentale de l’entreprise. Car précisons d’emblée que le terrain sur lequel il avance échappe aux contrôles humanitaires ; de l’altérité il en connaît les contours, il en esquisse même les gouffres et les plages apaisées, cela s’arrête là, son rôle n’est pas dupliquer.

Témoin sans aucun doute, il est aussi celui par qui se disperse toute figure. Il y aurait beaucoup à dire sur cette obstination à représenter le réel. Dans ses années d’étude, sa tentative, qu’on prit hâtivement pour une tentation, une obsession, mettait en lumière et, ceci de façon durable, un paradoxe : comment gérer la distance entre le peintre et son modèle ? Surtout quand le modèle est aussi l’être aimé. Comment mesurer un pas entre un corps et soi ? Eveiller un trouble sans noyer l’autre. Frenhofer dans le roman de Balzac « Le chef d’œuvre inconnu » pose cette question lancinante. S’il tente d’y répondre, par le désespoir, il inaugure un basculement, celui qui sépare la figure de son saccage. On y a même vu l’expression des débuts de l’abstraction. Or ce qui palpite dans les nombreux dessins de M G, c’est d’abord les gestes d’un éveillé, j’allais écrire d’un émerveillé. A l’opposé de Frenhofer en proie au doute, et à la violence, il intervient selon des règles qui véhiculent l’allégresse, le poudroiement, une insatiable curiosité vis à vis de l’autre, dans un appétit de figures, de mots, dans une urgence.

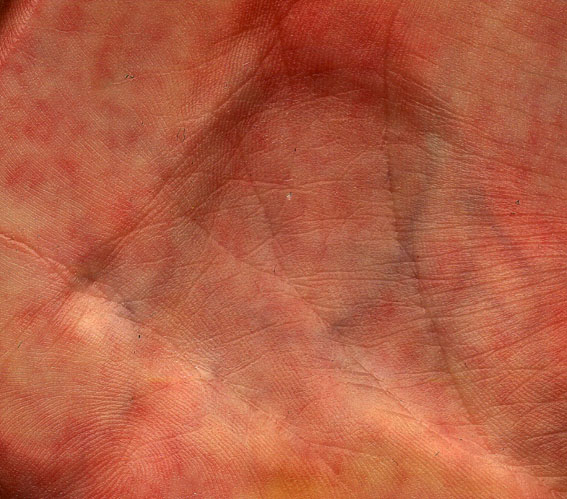

Dans le cadre de sa résidence dans le département de soins de suite et de soins de longue durée au CHU d’Angers, M G a établi les termes d’un contrat avec chaque patient. Réunissant ses travaux sous le titre « SCRIBE », il apparaît comme celui qui offre ses mains mais aussi son écoute, son temps à ceux que le handicap a plus ou moins altérés. Chaque patient a ainsi été abordé, répondant à l’injonction chère aux générations enfantines : « S’il te plaît, dessine-moi un arbre, une fleur, le vent… ». Conçue en deux exemplaires, l’original et son double issu d’une empreinte carbone, chaque proposition, texte et dessin, est la trace d’une action troublante, complexe, parfois violente, parfois pudique, suspendue à la rencontre.

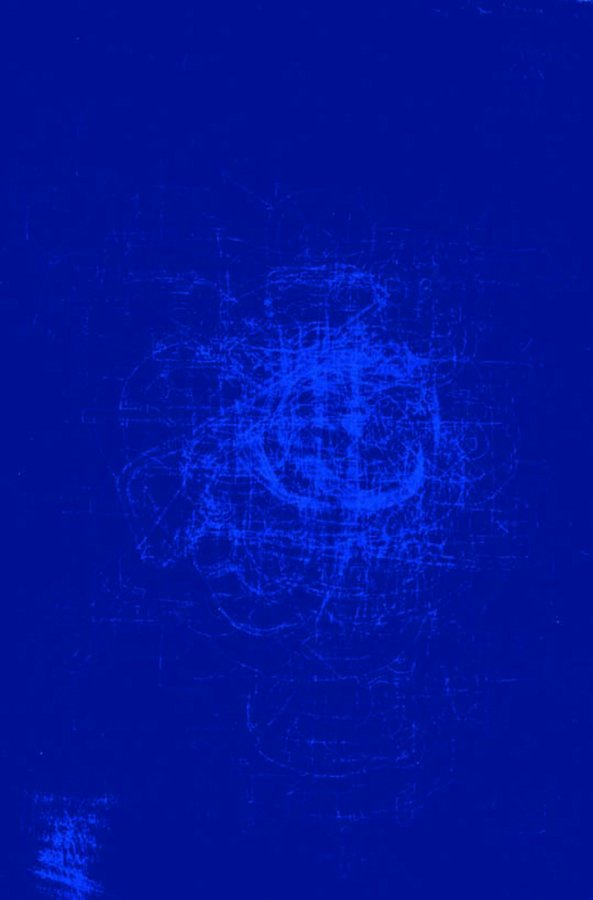

Car c’est la rencontre, physique, frontale ou non, calculée ou fortuite, qui se trouve placée au cœur du dispositif. Le corps médicalisé se voit ainsi relégué au second plan, seule demeure, comme un point précieux échappé des territoires dégradés de la maladie ou de la fin de vie, cette suspension construite sur l’échange. L’art, la poésie ont parfois la présence d’esprit de prendre le dessus, je songe à des propositions plastiques ou textuelles plus anciennes qui au bord des charniers exhalaient sans ostentation des parfums entêtants. A l’instar de ses aînés qui choisirent souvent la clandestinité, M G développe une esthétique des « petits papiers », des feuilles volantes. Les objets mêmes qui naissent au contact des tissus blancs sur lesquels s’inscrit le mot « Ange s », les photographies où les lettres « D » « I » « E » « U » baignent dans une luminosité bleue, exaltent cette discrétion.

Il y a là du courage à choisir avec ces femmes, ces hommes, ces enfants, des chemins non comparés. Une intrépidité de la pensée qui met à sac la prétention à remédier au mal. Un esprit de réticence face aux bons sentiments qui surprend. Devant les dessins qui me sont aujourd’hui donnés à voir et à lire, je me surprends à imaginer une émotion, une malice, une gravité qui déplacent soudainement la férocité du temps, les fêlures, la déchirure d’un horizon. Le dessin restitue l’accent d’une voix, la qualité d’un silence. Sans s’appesantir. Je ne perçois la plainte ou les regrets qu’à travers le tremblement de la main de MG, une main munie d’une plume d’ange, nichée sur la crête du temps et de la vue. Un tigre ailé échappe à la certitude noire. Pourquoi n’y verrai-je pas un signe lumineux et renouvelé ?

Le 6 novembre 2010

Pierre Giquel

Un fonds d'oeuvres numériques au FRAC des Pays de la Loire, Michel Gerson un artiste accueilli en résidence

UN FONDS D’OEUVRES NUMÉRIQUES AU FRAC DES PAYS DE LA LOIRE

Le Frac , depuis sa création, a été l’un des premiers à collectionner des ouvres photographiques ou des vidéos. La Région des Pays de la Loire permet aujourd’hui un développement vis à vis d’un nouveau médium, le numérique, grâce à une subvention allouée dans le cadre de la convention signée le 26 avril dernier en vue de la création d’un Fonds d’oeuvres numériques. Désormais, le Frac encourage et vise à acquérir des ouvres conçues, réalisées et présentées aujourd’hui au moyen d’un CD-rom, d’un DVD ou d’un site internet. Dans le cadre des Ateliers Internationaux, pour la seizième édition, trois artistes ont été invités cette année à Carquefou. Chacun utilise les nouvelles technologies : Philippe Jacq, Michel Gerson et Marcel Dinahet. Entretien avec l’un d’entre eux : Michel Gerson.

La collaboration avec le Frac et Michel Gerson n’est pas nouvelle. En 1997, ce dernier participait à une exposition collective ” Un vent frais qui annonce la venue du matin “. Un an plus tard, il entrait dans la collection. En 2000, on lui consacrait une exposition personnelle dans le cadre des Instantanés . Il était encore l’artiste invité lors des deux soirées de fermeture à Nantes et d’ouverture à Carquefou et l’exposition qui inaugurait les nouveaux locaux présentait six dessins de l’artiste.

Pierre Giquel : Pouvez-vous évoquer les étapes de votre projet qui aboutit aujourd’hui à la création d’un Cd rom ?

Michel Gerson : Ce projet a commencé en 1995 et a été présenté à Nantes à l’Aletier Le Bras sous la forme dune exposition utopique. J’avais exposé tout ce qui constituait mon travail comme un dossier en connexion. A l’époque, le CD rom n’existait pas. La deuxième étape s’est déroulée au Frac l’année dernière. Je présentais la matière brute d’un CD rom qui fonctionnait déjà . La dimension interactive était là.

P.G. : Qu’a représenté pour vous cette invitation du Frac ?

M.G. : Je pourrais dire que j’ai réalisé ici une résidence virtuelle. Mais cela ma surtout permis de finaliser cette pièce qui s’intitule ” 2 rue Gaston Viel “. La résidence a aidé le financement des différents partenaires que j’ai sollicités, comme Eric Van Hille. En effet ce dernier a apporté la maîtrise d’un outil en même temps qu’il a participé à l’aventure comme ceux que j’ai sollicités, créateurs, musiciens, écrivains D’autre part, le Frac soutient et légitime mon projet. Il crée à son tour des liens, des connexions. Il y a un désir partagé.

P.G. : Vous préférez le terme de ” pièce ” à celui de ” CD rom ” . Comment situez-vous votre travail ?

M.G. : Cette pièce est une sorte de manifeste. Par rapport à ce que l’on a appelé ” l’art du quotidien “. Il y a eu tellement d’amalgames. C’est devenu péjoratif. C’est donc une sorte de réponse. Le contenu de cette pièce doit permettre au public de mieux percevoir les liens, les articulations, les ramifications ou les croisements qui relèvent avant tout d’une attitude. J’ai tenté de réunir toutes les facettes de mon travail, au travers de multiples médiums. Avec le CD rom, un nouveau rapport au temps s’instaure. C’est un sorte d’arrêt. Et j’avais besoin de recul pour comprendre les liens. Je pose ici mon travail, tâche dévolue traditionnellement aux historiens. Quand je confronte une pièce de 1989 à une autre de 1997, le lien se fait tout de suite. J’avais envie de poser ces liens mais sans tout dévoiler. D’ailleurs, il n’y a pas de titre ni de date. J’offre des lignes.

P.G. : Par contre que recouvre le titre générique “2 rue Gaston Viel”?

M.G. : C’est mon adresse. Je propose pour le visiteur une promenade dans chaque pièce de mon appartement. On y pénètre, on peut y agir. Que cela soit dans la chambre d’Eva, celles des garçons, la salle de bain, la cuisine. La pièce la plus riche étant la salle à manger, puisqu’elle est vécue par beaucoup. J’ouvre des couloirs.

P.G. : S’agit-il dune expérience unique ?

En un certain sens, oui. Je ne réaliserai sans doute plus de pièces qui parle ainsi de mon quotidien. Mais ce que j’entreprends aujourd’hui est proche d’une attitude comme celle-ci. Avec l’École Centrale de Nantes par exemple, l’articulation est la même : je lie tous les espaces, les hommes qui y travaillent, tout ce qui s’y déroule et je le développe dans une gigantesque connexion comme une connexion neuronale. Je me transforme aujourd’hui en scribe public. J’agis étroitement avec le lieu. Le projet s’intitule ” Cobaye “. Il y a entre 25 et 30 pièces constituées de dessins, peintures, photos, vidéos, actions, textes, participations actives des chercheurs. Ce qui m’intéresse, c’est ce que je déclenche. Pour moi, l’oeuvre commence là. Mon identité d’artiste réside dans ma capacité à réunir tous les éléments en un seul.

Interview de Pierre Giquel.

Hors serie de la revue 303

Des résidences au FRAC des pays de la Loire.

Pierre Giquel

michelgerson@free.fr