Entretien avec Lili Reynaud Dewar Rodez, novembre 2006

LRD- Combien de décisions prends-tu pour faire une pièce ?

VM- En réalité, je pars toujours du matériau, qui dicte un principe, puis j’examine comment ce principe peut s’intégrer au lieu.

LRD- Tu parles de la dépense d’énergie comme d’un mode de production.

VM- Oui, pour moi, c’est autant dans l’énergie déployée que dans la complexité du système que les choses se passent.

LRD- Pour l’œuvre conçue pour la chapelle des Calvairiennes à Mayenne, entièrement en briques, tu as acheminé des milliers de briques sur un transpalette puis tu les as réparties manuellement dans le lieu. Ça me fait vraiment penser à des méthodes archaïques, et aux rapprochements qui ont été faits entre les procédures de l’art minimal et les mises en œuvre, les modalités de construction des architectures archaïques…

VM- Je ne me sens pas particulièrement influencé par l’art minimal. Ce qui m’intéresse, c’est plutôt la sculpture anglaise de gens comme Richard Deacon.

LRD- Pourquoi cette distance avec l’art minimal ?

VM- Par certains aspects, mon travail semble proche du minimalisme, par le choix des matériaux, par une certaine neutralité, l’élaboration de principes de construction basés sur la répétition d’éléments modulaires, la recherche d’une certaine présence physique des pièces dans l’espace. Mais il ne s’agit pas de règles qui régiraient mon travail. Je peux y déroger à tout moment. De plus, la référence récurrente au paysage, à l’architecture suscite une expérience sensible d’une nature différente.

Pour en revenir à cet archaïsme de la méthode, encore une fois, il s’agit pour moi, dans l’idée de construire quelque chose, de déployer l’énergie nécessaire à toute production. Je n’ai pas envie que le spectateur soit amené à apprécier l’énergie qui a été dépensée pour un projet, mais plutôt à considérer ma volonté de m’affranchir de cette limite potentielle et d’instaurer un rapport irrationnel de sa gestion. Pour moi, plus l’énergie aura été déployée à son maximum, plus la pièce aura de la force. Ce rapport entre l’énergie déployée et la force de l’œuvre doit opérer sur le spectateur, il ne s’agit pas de mon propre rapport au travail, mais de ce que dégage l’œuvre et de ce qu’elle véhicule sur un plan sensoriel et mental. Dans le cas de cette pièce, le lieu est immense et l’œuvre semble se mesurer à cette dimension, vouloir la concurrencer. Et puis il y a l’enjeu, la prise de risque, l’ampleur des moyens engagés.

LRD- Il y a quand même une sorte de valeur performative à l’œuvre ? Pour l’œuvre à la chapelle des Calvairiennes, on peut parfaitement se représenter l’action de déplacement et d’empilement des briques. La performance réside dans la répétition méthodique (et monomaniaque) de cette action simple. Idem pour l’œuvre réalisée à Mons avec les boulettes de papier… Il y a un rapport au temps très particulier dans ta façon de travailler, mais aussi dans les oeuvres elles-mêmes.

VM- Je ne peux pas nier l’existence d’un aspect performatif dans mon travail, mais il n’est pas essentiel et ne constitue pas pour moi une valeur en soi. En ce qui concerne le rapport au temps, je ne veux pas que choses apparaissent comme figées ou arrêtées. D’où ma volonté d’étirer en quelque sorte le temps de l’œuvre, de faire en sorte que le spectateur puisse s’imaginer la prolonger, prendre le relais. C’est pour cette raison que j’aime rendre visibles des procédures basiques.

LRD- Oui, il n’y a pas d’effet, pas de technologie, ou de tricks particulier. Il n’y a aucun illusionnisme dans ton travail, en effet, bien que tu travailles souvent à partir d’images numériques 3D ou de synthèse.

VM- J’évite au maximum de créer une distance trompeuse entre le spectateur et la pièce. Je n’aime pas l’idée de l’autorité de l’artiste, qui serait seul capable de réaliser une chose, ou de l’exceptionnalité d’une œuvre, ou encore que l’art montrerait un aspect de la personnalité de l’artiste. Je souhaite qu’il y ait une grande neutralité à l’œuvre.

LRD- Tu utilises très peu de codes issus de la culture de masse. Est ce que ça rejoint ce désir de neutralité ?

VM- Je fais, en effet, appel au plus grand minimum de références possible ! Je trouve les références, pop, ou autres, assez compliquées à utiliser. Je n’aime pas canaliser le regard du spectateur par des références prégnantes. C’est une raison pour laquelle je n’ai jamais de titre pour mes pièces.

LRD- Tu souhaites proposer une expérience totale ? Une immersion du spectateur ‘dans’ la pièce, sans ailleurs, sans diversions ? Tes pièces in situ, on ne peut jamais les englober complètement du regard, tu ne désignes pas où regarder.

VM- Il y a l’idée du paysage et de la perception, je suis comme un architecte qui concevrait et construirait un paysage dans un espace.

LRD- Un architecte ou un maçon?

VM- Les deux. Le maçon met en oeuvre et l’architecte conçoit, trouve également des solutions pour gérer des problématiques économiques, ou de temps, ou d’espace, et la plupart du temps tout ça à la fois.

LRD- Est ce qu’il y a un souci d’économie particulier dans ton travail? Est-ce que la question de l’économie d’un projet se pose? Pour continuer sur la comparaison avec l’architecte, ou la maîtrise d’ouvrage, comment se pose la question de la faisabilité d’un projet ?

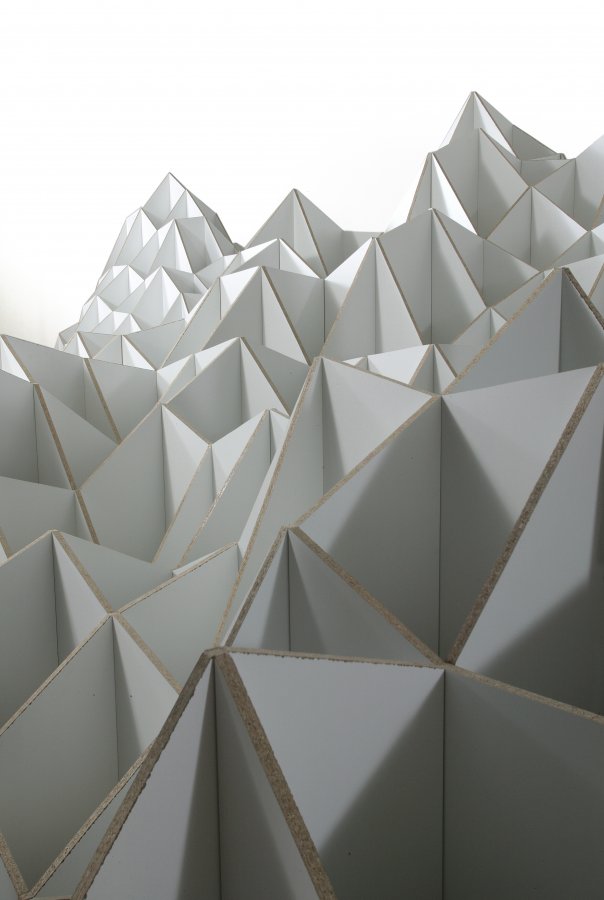

VM- La question ne se pose pas directement comme telle, ou du moins, je choisis de l’ignorer, de ne pas m’arrêter sur ces considérations, de ne pas moduler ou renoncer à un projet en fonction de ce type de considérations. Je pars toujours d’un matériau qui m’intéresse pour ses propriétés élémentaires. En l’occurrence pour l’exposition de Rodez, c’est du mélaminé. Ce qui m’intéresse avec le mélaminé c’est le côté blanc et le fait que la découpe apparaisse d’une autre couleur.

LRD- C’est une découpe plutôt sale d’ailleurs…

VM- Cet aspect sale me rebute à priori. Mais je trouve intéressant d’exploiter ce côté rêche, mal fini, qui fait ressortir la découpe.

LRD- Est ce que l’aspect blanc et lisse de la surface du mélaminé renvoie, selon toi, au plan, ou à la feuille de papier ; en gros, à l’image, que tu traites par ailleurs dans ton travail ?

VM- Plus simplement, la couleur blanche est une évidence. Je n’aurais pas choisi du mélaminé coloré. Mais il y avait, bien sûr, cette idée d’une feuille blanche sur laquelle les arêtes viennent se dessiner. Les arêtes sont beaucoup plus présentes sur un fond blanc que sur un fond coloré. Et puis, le mélaminé, c’est un peu du carton… Donc, oui : il y a cette idée d’un dessin dans l’espace.

LRD- J’aimerais qu’on revienne sur les systèmes que tu mets en place. Est-ce que l’idée de répétition de gestes, de procédures, est importante pour toi ?

VM- J’aime en effet trouver des systèmes de construction assez simples avec des éléments multipliés, mais surtout pour qu’on puisse imaginer prolonger la pièce au-delà du lieu où elle est présentée. C’est en effet comme un jeu qui s’arrête aux murs du musée, mais on peut imaginer un prolongement, une suite, on peut poursuivre mentalement cette proposition. Je conçois chaque pièce comme une proposition avec le système, plutôt que comme quelque chose d’arrêté, de définitif. Je fais quelque chose de possible avec le système, mais on peut imaginer un agencement ou une configuration différente.

LRD- Donc, tu laisses les choses en suspens ?

VM- J’aime que le système soit évident et qu’il y ait des parties volontairement inachevées, de façon à laisser le spectateur envisager de prendre le relais mentalement, et voir la chose différemment.

LRD- Mais ce n’est pas une interactivité directe, tu ne laisses pas dans l’espace des éléments qui pourraient être déplacés physiquement, il s’agit simplement d’une représentation mentale.

VM- Je n’aime pas que le spectateur intervienne.

LRD- Moi non plus ! Mais pour en revenir à ta relation au site specific ou à l’in situ, conçois-tu l’espace comme une contrainte, ou encore comme un cadre qui définit et caractérise la pièce à un moment précis ? Il me semble que ta relation à l’in situ est plus ambiguë…

VM- Dans les premières pièces, il y avait souvent un jeu de miroirs, une relation de mise en abîme, comme présenter la maquette de mon atelier dans mon atelier. Il s’agissait, en fait, de la matérialisation de ma vision personnelle de tel ou tel espace. J’essayais d’établir une forme de concurrence entre l’espace réel et la représentation mentale que je pouvais en avoir, de faire se confronter deux types d’architectures, celle d’un lieu et celle d’un paysage mental. Mes pièces récentes sont moins intrinsèquement liées au lieu, je peux toujours les imaginer ailleurs.

LRD- Ce n’est donc pas du in situ hardcore! De la même manière que tu négocies ta propre autorité en laissant au spectateur la liberté d’imaginer une proposition différente, tu négocies avec les règles de l’in situ…

VM- La pièce en mélaminé pourrait être dans un autre lieu, différent physiquement, plus grand par exemple…

LRD- Toujours plus grand ! Cherches tu, lorsque tu fais une intervention in situ, à remplir l’espace, à le saturer, ou inversement, à le vider, à le neutraliser, à évacuer ses caractéristiques (stylistiques, architecturales, fonctionnelles) ?

VM- Comme je le disais, il y a cette idée de concurrence entre le lieu et ma proposition. Mais ce n’est pas une concurrence agressive. Je cherche à établir un dialogue. Je n’interviens quasiment jamais sur le lieu lui-même, je ne m’attaque jamais à lui. J’amène quelque chose à l’intérieur, ce n’est pas une attaque frontale, mais plutôt stratégique, tactique.

LRD- On a un rapport de très grande amplitude entre, d’une part, l’énergie déployée, l’ampleur de la proposition, son ascendant éventuel sur le lieu, et d’autre part, le fait qu’il n’en subsiste rien d’autre qu’une trace photographique informative après la durée de l’exposition. Ce rapport relève-t-il d’une stratégie critique, déjà très balisée, notamment au travers de la sculpture in situ historique, par rapport au marché ?

VM- Il n’y a aucune stratégie là-dedans, mais c’est en effet un moyen d’échapper aux conditions matérielles, économiques. Je suis assez mal à l’aise avec l’idée de possession, et j’aime faire une pièce sans me soucier de sa circulation ultérieure. Aucune des oeuvres que j’aime ne me donne envie de les posséder. Et je préfère l’idée qu’on puisse posséder une image mentale de mon travail, plutôt qu’une possession concrète.

LRD- Comment qualifies-tu alors tes dessins ?

VM- Ce ne sont pas des dessins que j’aurais réalisés à la main, et qui porteraient la marque de l’artiste. Ce sont des images réalisées avec les fonctionnalités basiques de logiciels de 3D, en cinquante exemplaires ou plus.

LRD- Encore une fois, tu parles de ‘fonctionnalités basiques’…

VM- C’est lié au questionnement par rapport à la notion d’artifice. J’oppose ces procédures ‘basiques’ à la tentation de suremploi, de surenchère technique… conserver une économie de moyen, garder de la distance vis à vis des possibilités techniques, rester sur dans le registre de l’utile ou du nécessaire, rester dans un emploi direct donc basique. La question se pose notamment dans le domaine de l’animation. J’aime, par exemple, les premiers films de Georges Lucas, dans lesquels il y a un aller-retour entre la réalité et l’animation. Dans le second ‘Star Wars’, il a utilisé, pour certains plans, des poupées, objets dérivés du premier ‘Star Wars’, vendus dans le commerce… J’aime beaucoup cette idée, et, plus généralement l’idée du bricolage, d’avoir recours à des solutions simples et ingénieuses, plutôt que tout créer en 3D. D’ailleurs, j’exploite souvent l’idée d’une confrontation, ou d’une imbrication, entre ce qui relèverait de techniques traditionnelles et ce qui relèverait des technologies numériques.

LRD- Avec ces prémisses de l’animation, on en revient à ces idées d’archaïsmes…

VM- Oui, et d’ailleurs je ne vois pas la technologie comme une rupture ou une révolution, mais comme un continuum. Pour moi, le numérique ne supplante pas les autres techniques, il n’y a pas de hiérarchie mais seulement une extension des moyens possibles. De fait, j’utilise fréquemment cet aspect dans mon travail que ce soit dans mes dessins, mes vidéos ou animations, mes installations in situ. J’aime brouiller les piste, réfuter les idées préconçues sur ce que permettrait ou ne permettrait pas telle ou telle technique. De toute façon, les outils numériques restent une transposition virtuelle d’outils, de moyens ‘archaïques’ et n’en constituent qu’un prolongement permettant d’abolir certaines contraintes physiques ou matérielles.

LRD- Ce que tu dis de la ‘méthode Lucas’, à savoir le réemploi de certains motifs dans une nouvelle création, m’apparaît également soulever des questions de circulation auto-référentielle dans ton travail. Une pièce nouvelle peut reprendre des éléments d’une pièce précédente, un système peut-être décliné sous diverses versions…

VM- Oui, en effet je suis prêt à ré-exploiter certains aspects d’une pièce dans un contexte tout autre, lorsque ceux ci m’intéressent mais il ne s’agit pas d’auto-citation. Je consacre une grande partie de mes recherches à l’élaboration de solutions et dispositifs techniques et à la découverte d’éléments de fabrication. De ce fait, il m’arrive de trouver un dispositif, qui intervenant de façon secondaire ou annexe dans une pièce, retienne particulièrement mon attention. C’est souvent en construisant une pièce que j’entrevois certains éléments pouvant donner naissance à un nouveau travail. Je ré-utilise alors ce dispositif, cet élément pour une nouvelle pièce au sein de laquelle il tiendra une place centrale.

LRD- Il y a tout de même des leitmotivs récurrents…

VM- Il y a des éléments que j’utilise fréquemment et à partir desquels je réfléchis comme la feuille de papier, la table de travail,… Ce sont des objets simples qui apparaissent régulièrement dans mon travail que j’emploie en référence à un espace de réflexion à la fois physique et mental. Le paysage constitue le prolongement de cet espace, il est à la fois une image mentale et l’évocation d’un espace propice à la réflexion.